Le 26 mai dernier, les citoyens de l’Union européenne étaient appelés à voter pour renouveler les membres du Parlement européen. Seule institution composée de représentants élus au suffrage universel direct, le Parlement est toutefois la moins influente des cinq institutions clés de l’UE [1] , même si ses pouvoirs ont été renforcés au fil du temps. Aujourd’hui, le Parlement a ainsi un pouvoir de codécision avec le Conseil dans toute une série de domaines, parmi lesquels l’attribution des différents postes décisionnels de l’UE, dont la Commission, la Présidence, etc.

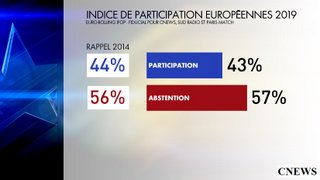

L’élection des eurodéputés reste ainsi généralement marquée par une forte abstention - près d’un Européen sur deux ne s’est pas rendu aux urnes - et le scrutin est très largement dominé par des enjeux étroitement nationaux, même si, là encore, la situation tend à évoluer. En effet, en particulier depuis la crise de 2008, la « construction européenne » ne va plus de soi. Longtemps régie par un consensus si large qu’il semblait exclure le moindre débat politique un peu consistant, l’Europe est aujourd’hui contestée à la fois dans son fonctionnement et dans ses fondements. Signe des temps, les deux groupes politiques historiquement dominants au sein du Parlement – le Parti populaire européen (PPE, droite conservatrice) et l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D, centre-gauche) – ne représentent plus la majorité des sièges. Pour la première fois depuis les premières élections européennes, en 1979, ils devront compter avec au moins un autre groupe, ce qui fait déjà l’objet d’âpres marchandages.

Un péril « populiste » plus ou moins contenu… pour l’instant

Un des enjeux majeurs de ce scrutin consistait toutefois surtout à évaluer le poids électoral des forces maladroitement qualifiées de « populistes » et « d’eurosceptiques », ainsi que leur capacité future à peser – voire même à bloquer – le fonctionnement de l’Union. Les résultats en France et en Italie étaient particulièrement scrutés, dans ce contexte, dans la mesure où le Premier ministre italien Matteo Salvini et Marine Le Pen en France se faisaient les chantres d’une vaste alliance des forces d’extrême droite destinée à opposer au « mondialisme » européen, un nationalisme identitaire centré essentiellement sur le rejet de l’immigration.

Les résultats, de ce point de vue, n’ont pas été à la hauteur de leurs attentes. D’abord, parce que la poussée électorale, bien réelle, de l’extrême droite n’a pas été aussi forte qu’annoncée dans les sondages. La liste de Marine Le Pen est ainsi arrivée en première place en France, par exemple, mais au coude-à-coude avec celle de Macron. En Italie, Salvini fait (beaucoup) mieux en passant de 6 à 28 sièges, mais à l’échelle européenne, on assiste surtout à une consolidation des bastions de la droite radicale plutôt qu’à un véritable raz-de-marée.

Ensuite, parce que les efforts franco-italiens visant à unifier dans un même « super-groupe » - baptisé « Identité et démocratie » - toutes les forces d’extrême droite du Parlement ont à nouveau buté sur les refus hongrois, polonais et britannique, entre autres. Leur nouveau groupe ne compte donc finalement « que » 73 députés, ce qui en fait seulement le 5e groupe en importance au Parlement, loin des ambitions affichées durant la campagne et que les résultats auraient pu permettre.

Cette demi-défaite ne doit toutefois pas masquer des réussites plus fondamentales de l’extrême droite européenne. D’abord, le fait même que l’on en soit arrivé à se satisfaire d’une « poussée contenue » en dit long sur la menace durable qu’elle incarne à l’échelle du continent. De ce point de vue, les scores qu’elle obtient dans des pays au passé pourtant chargé en la matière comme l’Italie, l’Allemagne ou encore l’Espagne est loin d’être rassurant. Mais c’est surtout sa capacité à polariser le débat sur des thématiques identitaires qui lui permettent de se présenter comme la seule alternative radicale aux orientations actuelles de l’UE qui en constitue, de loin, le principal acquis. Alors même que le nombre de migrants qui parviennent à atteindre le territoire de l’UE a radicalement baissé ces dernières années, l’extrême droite continue en effet de surfer sur la crainte d’une « invasion de masse » qu’elle entretient elle-même massivement. Elle prône ainsi des politiques de criminalisation des migrants et de ceux qui les aident, politiques dont le bilan humain est catastrophique.

Une gauche inaudible

Évidemment, elle est aidée dans cette entreprise par des forces néolibérales trop contentes que le débat se joue sur des oppositions morales plutôt que socioéconomiques. En France, Macron est ainsi le premier à partager l’analyse que portait Marine Le Pen au lendemain du scrutin : « L’effacement des vieux partis et la bipolarisation Rassemblement national/En marche confirme le nouveau clivage nationaux/mondialistes qui domine maintenant notre vie politique et qui se met en place de manière durable. » [2]

Pourtant, non seulement la politique migratoire de Macron n’a rien à envier au programme de l’extrême droite, mais en outre le succès de l’ex-Front national s’est aussi en grande partie construit sur la reprise opportuniste de politiques et de discours de défense des classes populaires historiquement portés par la gauche. Or, minée par ses ambiguïtés et ses contradictions, notamment sur la question européenne, celle-ci est aujourd’hui pratiquement inaudible et elle apparaît en tout cas comme la grande perdante du scrutin du mois de mai dernier. Le principal groupe européen de la gauche radicale et écosocialiste, la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL) perd ainsi 9 sièges et ne représente plus aujourd’hui que le 8e groupe en importance du Parlement. Plus largement, il n’y a qu’en Espagne et au Portugal qu’une des forces de droite n’arrive pas en tête. Justement les rares pays où la gauche essaye concrètement (quoique timidement) de rompre avec l’austérité…

Une percée écologiste aux conséquences ambiguës

Plus réjouissant de prime abord, le résultat des écologistes, qui gagnent 23 sièges et deviennent la quatrième force du Parlement avec quelques victoires éclatantes, notamment en Allemagne, traduit quant à lui l’importance qu’ont enfin acquis les enjeux environnementaux, notamment dans la lignée des marches pour le climat qui se sont succédées ces derniers mois en Europe et ailleurs dans le monde. Toutefois, les orientations défendues par différents membres du groupe écologiste au Parlement européen, à l’image précisément des verts allemands, par exemple, les situent plutôt du côté d’une écologie (néo)libérale qui séduit surtout les classes moyennes aisées et urbaines en laissant largement de côté les fondements structurels de la catastrophe écologique en cours, ainsi que ses dimensions socioéconomiques. Or, à défaut d’adresser à la fois les problèmes « de fin du monde et de fin du mois », pour reprendre une expression popularisée dans le contexte de la lutte des gilets jaunes en France, les écologistes risquent bien de renforcer le clivage « bobos/classes populaires » sur lequel surfent aussi allègrement l’ensemble des partis d’extrême droite à l’heure actuelle en Europe (et ailleurs).

Double blocage européen

Difficile donc de trouver de véritables motifs d’espoir dans les résultats du dernier scrutin européen. Ceux-ci confirment en effet le désaveu dont souffrent à la fois le projet européen et, surtout, les principales forces politiques qui en ont historiquement consolidé l’orientation néolibérale. Un point positif, dans la mesure où cette situation pousse à repolitiser une construction européenne qui s’est trop longtemps abritée derrière de grands idéaux pour justifier des politiques profondément injustes et anti-démocratiques. Néanmoins, pour l’instant, ce sont surtout les forces d’extrême droite qui en profitent et qui canalisent ce rejet vers le soutien à des politiques identitaires qui ne font que diviser les classes populaires en épargnant les principaux bénéficiaires des orientations économiques actuelles, à savoir les entreprises et les classes aisées.

De la même manière, l’émergence salutaire d’une plus forte conscience écologique en Europe se dessine aujourd’hui surtout au profit de forces politiques qui peinent à défendre une écologie de rupture claire avec le capitalisme, au risque d’en faire une écologie inoffensive et/ou profondément inégalitaire.

Plus largement, il faut également rappeler que ce n’est de toute façon pas au sein du Parlement européen que se joue principalement l’avenir de l’Europe, tant les compétences du Parlement sont limitées et l’orientation néolibérale de l’UE, verrouillée. Dans ce contexte, l’UE semble doublement bloquée.

Difficile, voire impossible, d’approfondir le projet actuel tant il fait l’objet d’un rejet de plus en plus large. Mais il demeure tout aussi difficile, voire impossible, d’en espérer une réorientation radicale, et a fortiori progressiste, tant les obstacles institutionnels et politiques semblent nombreux et à vrai dire insurmontables. Reste donc le scénario actuel de décomposition plus ou moins larvée qui laisse les populations européennes bien mal armées pour faire face aux nombreux défis (écologiques, géopolitiques, économiques) d’aujourd’hui.

Le GRESEA est un lieu de réflexion, d’analyse et de proposition ainsi qu’un centre de formation et d’information sur les mécanismes et les acteurs de l’économie internationale et en particulier sur la dimension Nord-Sud de cette dernière. .